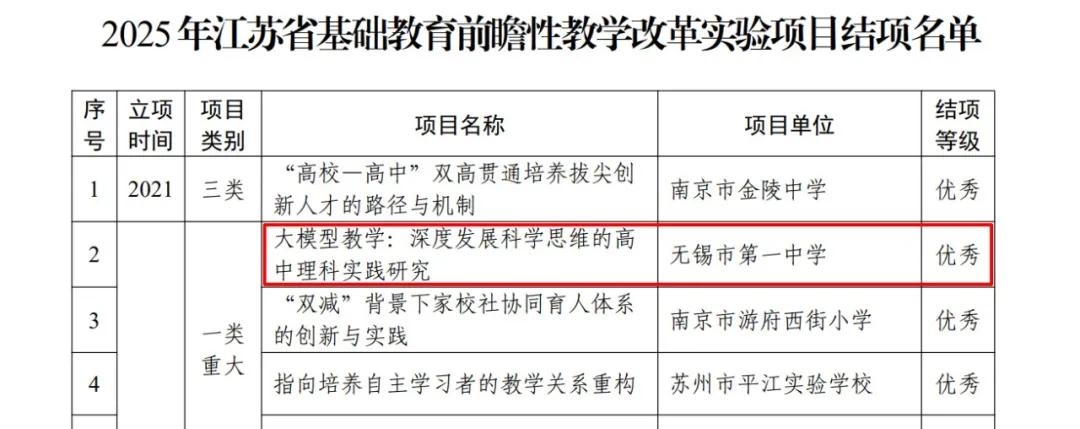

近日,江苏省基础教育前瞻性教学改革实验项目指导中心公布了2025 年江苏省基础教育前瞻性教学改革实验项目结项鉴定结果的通知,无锡市第一中学2022年立项的《大模型教学:深度发展科学思维的高中理科实践研究》以“一类重大”项目中的第一名获得了优秀等级。这是继该项目中期获评优秀等第后取得的又一次优异成绩,无锡一中也是无锡市高中学校里唯一一所荣获“优秀”的学校。

6月13日,2024年度江苏省基础教育前瞻性教学改革实验项目结项鉴定活动在南京举行,该校顾琦老师代表“大模型教学”项目组参加活动,向专家组汇报了项目实施概况及取得的成果,并很好地回答了专家组的现场提问,顺利完成结项汇报。

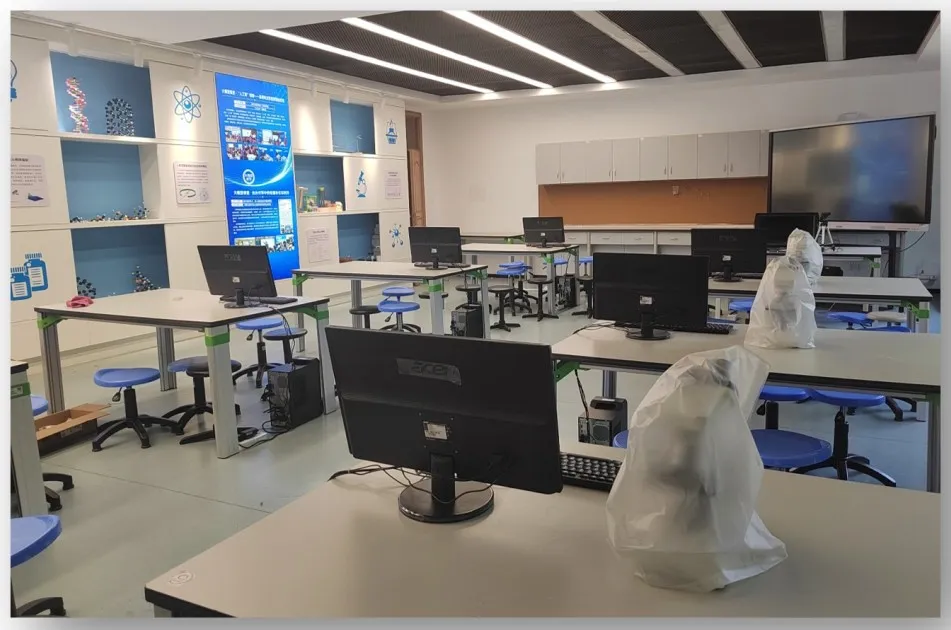

自2022年立项以来,“大模型教学”项目组就依照项目实施框架一步步推进各项理论和实验研究。建立了1+5+N三级教师团队,邀请专家20余人,开展各类培训活动30余次,校内研讨活动70余次,极大地提高团队成员对模型与建模的理解。学校陆续投入130余万元建设了“大模型教学研究中心”,并为其中的模型研究室配备了VR可视化设备、物化生数字实验室及微型图书角。在课程研究和实施上,团队成员率先开始国家课程的实践,确定了大模型教学的课程框架,随之开发了校本课程,完善了大模型教学课程图谱。2023年底,在积累了一定数量的实践案例后,开始总结教学策略,同时推进了学生模型认知和建模水平的评价研究。

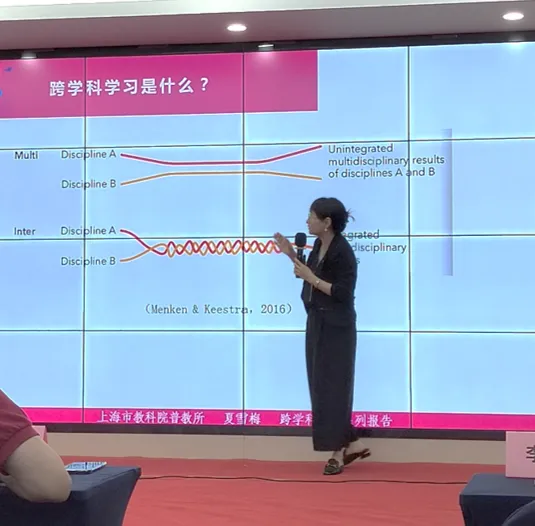

在研究的过程中,该校通过“双新”示范区(校)展示活动、省市级“课题进课堂”研讨活动,以及其他省级骨干教师培训活动等,展示大模型教学成果60余次,特别是项目实践的系列跨学科课例,受到了与会专家的好评。

以大模型教学为抓手,探索出了“知识传授”转型为“落实核心素养的培养”的路径:大模型教学以具体知识为载体,让学生经历“建模→评价→修正→应用”的建模过程,实现科学思维的提升;物、化、生三科立体推进,在丰富教学资源、提升模型教学效果、推动教师专业发展上,均形成“1+1+1>3”的效能。创新点三:理科跨学科教学,彰显学校特色。该校开展《原电池的原理及应用》《光合作用中的能量转化与利用》《“人工肾”探秘》《血糖传感器原理及应用》等跨学科教学,聚焦真实问题解决,运用多学科的视角建构模型、评价模型、应用模型,曾获崔允漷、李政涛,成尚荣等专家的高度肯定。

结项并不代表研究结束,“大模型教学”仍在前行的路上。目前该校正在黎加厚教授“深度求索学习”的基础上,创造性地加入了“实践探究”环节,让AI助力模型与建模将是我们未来实践尝试的方向。

近日,江苏省基础教育前瞻性教学改革实验项目指导中心公布了2025 年江苏省基础教育前瞻性教学改革实验项目结项鉴定结果的通知,无锡市第一中学2022年立项的《大模型教学:深度发展科学思维的高中理科实践研究》以“一类重大”项目中的第一名获得了优秀等级。这是继该项目中期获评优秀等第后取得的又一次优异成绩,无锡一中也是无锡市高中学校里唯一一所荣获“优秀”的学校。

6月13日,2024年度江苏省基础教育前瞻性教学改革实验项目结项鉴定活动在南京举行,该校顾琦老师代表“大模型教学”项目组参加活动,向专家组汇报了项目实施概况及取得的成果,并很好地回答了专家组的现场提问,顺利完成结项汇报。

自2022年立项以来,“大模型教学”项目组就依照项目实施框架一步步推进各项理论和实验研究。建立了1+5+N三级教师团队,邀请专家20余人,开展各类培训活动30余次,校内研讨活动70余次,极大地提高团队成员对模型与建模的理解。学校陆续投入130余万元建设了“大模型教学研究中心”,并为其中的模型研究室配备了VR可视化设备、物化生数字实验室及微型图书角。在课程研究和实施上,团队成员率先开始国家课程的实践,确定了大模型教学的课程框架,随之开发了校本课程,完善了大模型教学课程图谱。2023年底,在积累了一定数量的实践案例后,开始总结教学策略,同时推进了学生模型认知和建模水平的评价研究。

在研究的过程中,该校通过“双新”示范区(校)展示活动、省市级“课题进课堂”研讨活动,以及其他省级骨干教师培训活动等,展示大模型教学成果60余次,特别是项目实践的系列跨学科课例,受到了与会专家的好评。

以大模型教学为抓手,探索出了“知识传授”转型为“落实核心素养的培养”的路径:大模型教学以具体知识为载体,让学生经历“建模→评价→修正→应用”的建模过程,实现科学思维的提升;物、化、生三科立体推进,在丰富教学资源、提升模型教学效果、推动教师专业发展上,均形成“1+1+1>3”的效能。创新点三:理科跨学科教学,彰显学校特色。该校开展《原电池的原理及应用》《光合作用中的能量转化与利用》《“人工肾”探秘》《血糖传感器原理及应用》等跨学科教学,聚焦真实问题解决,运用多学科的视角建构模型、评价模型、应用模型,曾获崔允漷、李政涛,成尚荣等专家的高度肯定。

结项并不代表研究结束,“大模型教学”仍在前行的路上。目前该校正在黎加厚教授“深度求索学习”的基础上,创造性地加入了“实践探究”环节,让AI助力模型与建模将是我们未来实践尝试的方向。